なんと3年ぶりの投稿となります。

その間で起こったことを挙げながら、再スタートのあいさつと致します。

(1)静岡から京都、そして神戸へと拠点の変遷がありました。

(2)会社を休眠し、彫刻家・名和晃平さんのアシスタントを1年ほど担い、現在は放課後等デイサービスの運営を行っています。

20代から30代に入り、公私共に様々な挑戦も挫折も経験しました。

得るものばかりではありませんでしたが、蓄積したスキルを使って、再び新たな場所での活動を進めていこうと思います。

このブログではこれまでと変わらず活動を通して、アート・教育・経営の視点から綴っていきます。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

-------------------

早速ですが、まずは人生そのものでもある制作について語っていきます。

前述した通り、実は2年前に京都のSANDWICHで名和さんのPix-Cell制作チームに所属し、アシスタントをさせて頂きました。

プロダクトとしての完成度やクオリティの高さも有名な名和さんの作品ですが、その制作チームの求める水準の高さについていくのはとても苦労しました。

数えるほどですが、名和さんと直接お話しする中で、その制作への眼差しであったり今必要なことなどをお伺いすることもできました。

また大英博物館にも作品が収蔵されている宮島達男さんとも、幸運にもお話しさせて頂く機会がありました。

話していて感じたのは、やはりお二人ともとても議論好きな人柄であり、どこぞの馬の骨とも知らぬ僕にも真摯に向き合ってくれました。

お二人の話についても後日語れればと思っています。

そんな密度の濃い1年間を過ごした後、去年からは地元兵庫県へ帰って、実家の経営する放課後等デイサービスの教室でこどもの発達支援を行っています。

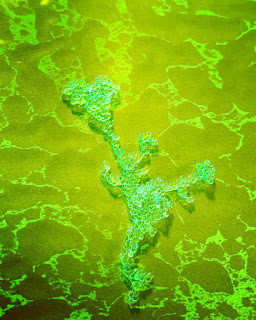

神戸へ移ってからは、身に付けた樹脂技術を新たな制作方法として、実験や小作品を作ることを繰り返していました。

これら以外にもいくつもの実験と失敗を繰り返してきました。また別の機会にそのお話しもできればと思います。

さて、制作と共にステートメントも少し前に書き変えました。

2015年から自らの制作の視点を取りまとめるために思考した支持体論という観念をもとに、以降様々なメディアを使って活動してきました。

支持体論の具体性として、「仮設(けせつ)」という仏教用語でもある言葉を主題に、映像投影を中心に展開していきました。

(支持体論、仮設については上記URLへ)

当時は大学を休学し、大きな制作場所も作品の管理場所もなく、その上で地方の芸術祭などホワイトキューブ以外の現地での制作や展示を要求されることがほとんどでした。

そこで初めて使用した映像投影という手法により、「空間を作り出す」ためには作り込んだ立体造形は必ずしも必要ではないということに気づきました。

その場にあるものを構成し、そこへ自分の映像をレイヤーのように重ねることで仮設的な空間を演出しました。

しかしこの仮設の主題も、いずれは行き詰まりました。

それは支持体論の根幹が「知覚認識の絶対的な不可能性」を説くものであり、それを視覚芸術として重きを持つ美術へ展開する矛盾を常に孕んでいるため、仮設だけではその具体性を突き詰めることに限界があり、あとはいくつかのパターンを作り出すだけに留まってしまいます。

そこにはある実態性が必要でした。

まるでピカソがそれを絵画に復帰させるため、あらゆるものをコラージュしたように。

そこで去年、今一度支持体論を再考し、そこで「間(ま)」という主題に移っていきます。

これは「何かの存在(石)を他の存在(人)が認識する上で、それぞれの間にはそれらを同期化する何かがある」という考えです。

例えば、人が石を見る(知覚する)と脳は、そこに石があると認識します。

しかしそれは脳が処理した2次元イメージを3次元イメージとして認識したものであり、その元々の情報源は石に反射した光なのです。

同じように手にとって感触を確かめる、匂いを嗅いでみる、舐めてみる、などの行為を通して感じられるものも、全ては我々の知覚認識の枠の中で起こる現象なのです。

しかし元来、石そのものの存在は我々の枠組みを介さない所にあるものであり、知覚認識の現象とは無縁の状態にあるものなのです。

つまり我々を含めた全ての存在は、自分とは別の存在に対して直接的に捉えたり、触れ合ったりすることが、本質的には絶対的に不可能なのです。

しかし我々は道端に石が転がっていれば、あぁ石が転がっているな、とそれを拾い上げて道の脇へ置くことができます。

これは互いの存在と存在が、何か同期化するような作用をもたらす何者かの働きではないかと考えるわけです。

その何者かへ「間(ま)」という言葉を当てて捉えようとしているのです。

この「間(ま)」は考えようによっては、人と外界を繋ぐ光であったり、もしくは人の視覚構造としての視神経の働きであったり、または人と人の間のコミュニケーションであったりするかもしれません。

ただ私が自分の表現するならば、そういった具体性は地域の芸術祭などの特定の場所性や歴史性を、いやがおうにも強く結び付けられるステージで行えば良いと思っています。(今の日本の芸術祭においては)

ある程度の普遍性を持ってコンスタントに作り続ける表現においては、もっと俯瞰した抽象性のある視点から物事を考え制作したいのです。

だから私はこの「間(ま)」という存在を、より概念的で抽象的な存在論としてのものとして扱ってみたいのです。

もともとは、ある次元とまた別の次元は隣接している場合において互いに影響をもたらし得るが、直接的に互いを認識することは不可能であるという、支持体論の次元の論理が出発点となりました。

そうした場合、「間(ま)」というのはありとあらゆる物をそれぞれ包み込むようにして存在しており、そこへ別の存在がくっつくことで、「間(ま)」を介してそれぞれが同期化されると考えました。

それをマイクロビーズやアクリルキューブで表現したのが以下のsyncasync シリーズの作品です。

これは同時に全ての存在は、「間(ま)」に包まれていることによって、本来何者からも侵犯されることのないある種の絶対性を既に持っていると捉えることもできます。

絶対的な隔絶であり孤立であるが、その「間(ま)」が他者との同期化をはたし、まるで互いに影響を及ぼしているかのように見えるのです。

支持体論に還元すれば、その絶対性はその存在が成り立つ次元の枠組み内においては完全性として機能し、また別の次元においては仮設性としての姿を現すと言えます。

実は今思えばこの「間(ま)」への眼差しは、既に6年前ほどから直感的に捉えていたような気がします。

その頃はよく街中を写真で撮ることが多く、その中に建物と建物の間の、路地とも言えないような隙間や空き地くらいのスペースなど色々な大きさの空間を撮影していました。

それらは「狭間」というタイトルを付けてSNSなどに投稿していました。

または映像機材や写真などの作品でSpreadと冠した一連の作品群があるのですが、それらは全て「間(ま)」自体を捉えようとしていたとも言えるのかなと、最近見返して思うのです。

この「間(ま)」は一つの空間性と捉えることができると考え、それからの実験はどのようにして空間性を介した対象へのアプローチができるかを進めてきました。

そのほかにも「間(ま)」を表現するにはどのような捉え方ができるのかを考え、そこへのアプローチ方法を模索してみたいと思います。

そして現時点での制作がどのようになっておるのかは、また次回お話しすることに致します。

0 件のコメント:

コメントを投稿